|

|

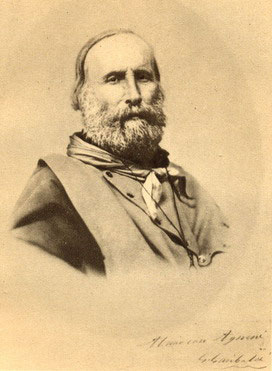

In un volume di Garibaldi del 1874 tutta la verità sulla storica avventura

I Savoia sequestrarono le carabine

Il generale racconta di quando i volontari

sgominarono l'esercito

borbone con "vecchi catenacci"

(Il Giornale, Pubblicato Martedì 6 Marzo 2007)

Una

delle tante idiozie proposte dalla fiction Rai «Eravamo solo Mille»,

è stata la partenza da Quarto presentata come una specie di gita sociale

di una ventina di persone, di giorno, da una spiaggia con la sabbia bianca.

Una

delle tante idiozie proposte dalla fiction Rai «Eravamo solo Mille»,

è stata la partenza da Quarto presentata come una specie di gita sociale

di una ventina di persone, di giorno, da una spiaggia con la sabbia bianca.

Peccato che nella realtà il fatto avvenne di notte e i Mille fossero

suddivisi tra la Foce e Quarto, con il grosso del gruppo in attesa su quello

che Garibaldi chiama il «promontorio di Quarto». Ma ecco le sue

parole:

«O notte del 5 Maggio, rischiarata dal fuoco dei Mille luminari, con cui

l'Onnipotente adornò lo spazio! Bella, tranquilla, solenne di quella

solennità che fa palpitar le anime generose, che si lanciano all'emancipazione

degli schiavi! Io ti saluto! E vi saluto, o miei compagni giovani, oggi provetti

e maggior parte mutilati o segnati con gloriosissime cicatrici».

Il generale è un po' aulico e si commuove pensando a quella notte

in cui lui e la sua «banda», come erano chiamati, trepidavano sugli

scogli aspettando di vedere all'orizzonte i due vapori «Piemonte»

e «Lombardo», partiti dalla vecchia darsena, oggi Porto Antico.

«Eccoli! Eccoli! E maestosi s'avanzavano i due piroscafi, e i gozzi,

già preparati, cominciavano ad imbarcare militi, armi, munizioni; e la

gioia dei giovani volontari, che avrebbero voluto manifestarla almeno con un

canto patriotico, era moderata dai più provetti con un "Per Dio!

ci fermano se fate chiasso!". E quei prodi religiosamente tacevano, per

non essere sviati dalla santa impresa!».

Garibaldi si lamenta quindi del contrabbando fatto delle merci che servivano

alla spedizione e che, per un soffio, non l'avevano fatta fallire.

«E veramente la spedizione dei Mille fu compromessa da quel turpe mercato.

E come non doveva essere? Essa doveva sbarcare su un'isola, i cui abitanti

erano forse unici per patriottismo e per risoluzione. Ma la Sicilia non aveva

meno di cinquanta mila scelti soldati, una squadra formidabile che ne difendeva

le coste, ed i valorosi che s'erano innalzati contro il tiranno, decimati

dai combattimenti e ridotti agli estremi. Approdar con tutto ciò senza

munizioni da guerra e coi mille catenacci che la benevolenza governativa avea

concessi, in sostituzione di 15 mila buone carabine, che erano di proprietà

nostra e dal governo sequestrate!».

Non sarà la prima volta che Garibaldi se la prende con Cavour e con i

Savoia, arrivati al punto di sequestrare le armi nuove per evitare che si potesse

dire che il governo avevano armato la spedizione.

Il giorno dopo, il 6 maggio, i due piroscafi raggiunsero il porto di Talamone

dove si trovava un deposito di munizioni. Per evitare uno scontro armato, Garibaldi

usò uno stratagemma: si presentò nella sua divisa da generale

dell'esercito sardo. Quando l'ufficiale di turno se lo trovò

davanti, si mise sull'attenti e fornì senza fiatare le munizioni

di cui la spedizione aveva bisogno. «Quel bonetto da generale agli occhi

dell'Ufficiale veterano, ebbe un effetto stupendo e metarmorfosò

in un momento il capo rivoluzionario in Comandante legale», racconta.

Ad

un certo punto sul «Piemonte», dove viaggiava il generale, nacque

un alterco tra il maggiore Bassini e il tenente Piccinini, il primo di Pavia

e il secondo di Bergamo. Era l'ora del rancio e gli altri erano fermi

a guardarli mentre i due si dicevano di tutto. «Più curioso ancora

- scrive Garibaldi - era osservare quella massa di giovani, fra cui molti studenti

e professori, appartenenti a cospicue famiglie; osservarli dico, colla loro

scudella alla mano, divorando cogli occhi la caldaja ed aspettando impazienti

e silenziosi, che finisse la quistione tra i due veterani Ufficiali».

Ad

un certo punto sul «Piemonte», dove viaggiava il generale, nacque

un alterco tra il maggiore Bassini e il tenente Piccinini, il primo di Pavia

e il secondo di Bergamo. Era l'ora del rancio e gli altri erano fermi

a guardarli mentre i due si dicevano di tutto. «Più curioso ancora

- scrive Garibaldi - era osservare quella massa di giovani, fra cui molti studenti

e professori, appartenenti a cospicue famiglie; osservarli dico, colla loro

scudella alla mano, divorando cogli occhi la caldaja ed aspettando impazienti

e silenziosi, che finisse la quistione tra i due veterani Ufficiali».

La liti finì con un imprevisto quando uno dei volontari, che già

aveva accusato problemi mentali, si buttò in mare per tentare il suicidio.

«Il salvato dall'onde manifestò alcuni segni di pazzia e

forse egli si gettò col proposito di raggiungere il Lombardo che veniva

dietro il Piemonte; la freschezza del mare però, tornandolo a più

savi consigli, egli mostrossi espertissimo nuotatore, lottando per ragiungere

il palischermo che vogava alla di lui direzione». Successivamente l'uomo

tentò un'altra volta di uccidersi quando la nave arrivò

in vista delle coste siciliane, e quella volta il nuovo tentativo mandò

davvero in bestia il generale.

E finalmente giunsero a Marsala. Garibaldi ricorda che i suoi furono subito

aiutati dai marinai dei «legni mercantili» ancorati nel porto e

che subito dopo il generale Turr marciò con una compagnia verso la città,

dove i volontari furono accolti senza la benché minima resistenza. «Intanto

i Mille sfilavano, coperti dal molo e poco curando una pioggia di granate e

mitraglie, che il naviglio borbonico inviava a profusione e che per fortuna

non cagionò feriti».

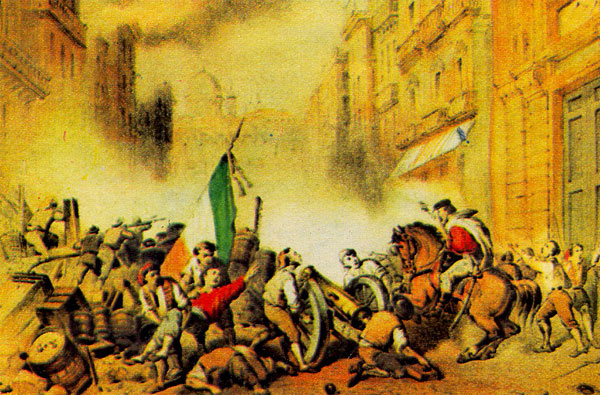

E si arriva così al primo e fondamentale scontro armato, alla battaglia

di Calatafimi, all'alba del 15 maggio, quando si decise concretamente

quello che sarebbe stato il futuro della spedizione. I Mille, cui si erano aggiunti

un buon numero di «picciotti» inviati dai fratelli Giuseppe e Stefano

Triolo, baroni di Sant'Anna e dal possidente Giuseppe Coppola (denominati

«Cacciatori dell'Etna»), erano ormai circa 2000. Di fronte

si trovarono 3344 soldati borbonici comandati dal generale Landi, dei quali

2172 sul campo di battaglia e altri 1172 in retroguardia nel paese di Calatafimi.

I borboni si assestarono su una collina chiamata «Pianto dei Romani, ove

esiste la tradizione esser stati i Romani disfatti in quel sito dai Siciliani,

collegati alla potente popolazione di Segeste, di cui si scoprono le ruine,

non lontane al Settentrione».

I garibaldini, invece, si posizionarono sul colle di Petralonga schierando i

carabinieri genovesi in avanguardia. Dietro c'era il secondo battaglione

agli ordini di Nino Bixio. Garibaldi e il tenente generale Giuseppe Sirtori

ordinano un primo attacco a mezzogiorno e «i Napolitani sono ricacciati

sull'altura a passo di corsa». E vi fu il primo caduto: «Comunque

già i prodi Liguri avevano un morto e vari feriti».

Alle 14 scatta il secondo attacco garibaldino con il maggiore Acerbi che conduce

i suoi ragazzi e un piccolo corpo di squadriglie siciliane contro il nemico.

Respinti, i napoletani si riuniscono nella seconda altura e da lì fanno

fuoco, dall'alto verso il basso, contro gli uomini di Garibaldi. Ma l'impeto

è inarrestabile.

«Come foriero di vittoria, uno squillo di tromba nostra suonò una

sveglia Americana e la vanguardia nemica, come per incanto, fermossi e forse

i suoi capi si pentirono d'aver avanzato tanto. I Borbonici capirono di

non aver da fare colle sole squadre e le loro catene cominciarono un movimento

retrogrado. I Mille toccarono allora la carica, i carabinieri Genovesi in testa

e con loro un'eletta schiera di giovani non appartenenti alle compagnie,

ed impazienti di menar le mani. L'intenzione della carica era di fugar

la vanguardia nemica e d'impossessarsi dei pezzi, ciocché fu eseguito

con un impeto degno dei campioni della libertà Italiana; non però

di attaccare di fronte le formidabili posizioni occupate dal nemico con molte

forze. Però chi fermava più quei focosi e prodi volontari, una

volta lanciati sul nemico? Invano le trombe toccarono Alto! I nostri, o non

le udirono, o fecero i sordi e portarono a bajonettate la vanguardia nemica

sino a mischiarla col grosso delle forze borboniche, che coronavano le alture».

La

situazione era drammatica. I borbonici continuavano a bersagliare i garibaldini

uccidendone a decine, ma questi salivano incuranti delle perdite verso la sommità

della collina. Si arrivò al punto che Bixio suggerì a Garibaldi

di ritirarsi. La storia ci ha tramandato che fu quello il momento in cui Garibaldi

rispose: «Qui si fa l'Italia o si muore». Nella realtà

pare invece che il generale avesse detto: «Ritirarci, ma dove?».

La

situazione era drammatica. I borbonici continuavano a bersagliare i garibaldini

uccidendone a decine, ma questi salivano incuranti delle perdite verso la sommità

della collina. Si arrivò al punto che Bixio suggerì a Garibaldi

di ritirarsi. La storia ci ha tramandato che fu quello il momento in cui Garibaldi

rispose: «Qui si fa l'Italia o si muore». Nella realtà

pare invece che il generale avesse detto: «Ritirarci, ma dove?».

E fedele al suo principio che quando si è iniziata una battaglia non

bisogna mai mollare per nessuna ragione, Garibaldi ordinò il terzo e

più violento attacco della giornata. Erano le 3 del pomeriggio. E i volontari

garibaldini, armati di vecchi fucili che spesso non funzionavano neppure, stavano

annientando un esercito di soldati professionisti e ben armati. «Mi fa

ribrezzo il ricordarlo - scrive il generale- i catenacci con cui ci aveva regalato

il governo sardo, ci negavano fuoco, e si scorgeva il dispetto sull'eroiche

fisionomie di quei giovani, che spero prenderà ad esempio la generazione

che segue, destinata a compiere l'opera santa. Qui pure fu grande il servizio

reso dai figli della Superba! che, armati delle loro buone carabine, sostenevano

l'onere delle armi. Tutti poi, corrispondendo all'intemerata risoluzione

di andar avanti, finirono coll'affidarsi al freddo ferro delle loro bajonette».

Fu l'inizio della fine del dominio borbonico sull'Italia meridionale.

Da quel momento in poi, infatti, l'avanzata dei Mille, che presto si trasformarono

in diverse migliaia con l'arrivo di altri volontari da ogni dove, portò

all'unificazione del territorio italiano sotto il regno dei Savoia, completato

più tardi con l'annessione del Regno Pontificio.

Un'altra stupidata della fiction è quella di aver dipinto i Mille

con la camicia rossa dei garibaldini. Non era così, e lo testimonia lo

stesso Garibaldi. «I Mille, vestiti in borghese, degni rappresentanti

d'una nazione oppressa, assaltavano, col sangue freddo dei trecento di

Sparta e di Roma, un nemico numeroso, di posizione in posizione e formidabile,

ed i soldati della tirannide, brillanti di pistagne e spalline fuggivano davanti

a loro».

Quei giovani fecero la storia. «Calatafimi! - scriverà infine Garibaldi

- Io, avanzo di tante pugne, se all'ultimo respiro i miei amici vedrammi

sorridere l'ultimo sorriso d'orgoglio, esso sarà ricordando.

Tu fosti il combattimento di popolo più glorioso!».

Nella battaglia di Calatafimi persero la vita 41 garibaldini, tra i quali anche

il camoglino Simone Schiaffino, 25 anni, timoniere del «Lombardo»

e componente del quartier generale di Garibaldi, che l'analfabetismo storico

degli autori Rai (quello sì, autentico) ha fatto passare per analfabeta.

Schiaffino morì andando all'attacco con la bandiera dell'Italia

in mano, trafitto da numerosi colpi.

I feriti tra i garibaldini furono 126. I morti tra le squadre siciliane furono

6, una ventina i loro feriti. I borbonici lasciarono sul campo una trentina

di soldati ed ebbero 62 feriti.

Su quello stesso colle dove i volontari di Garibaldi sconfissero i borbonici,

adesso sorge un monumento ossario dove sono conservati i resti di tutti quei

giovani che donarono la vita per unificare l'Italia. Sarebbe bello che

in questi giorni, celebrando i duecento anni dalla nascita di Garibaldi, qualcuno

avesse un pensiero anche per loro.

RDS

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Fonte: © Cronologia.it)

Articolo precedente su questa vicenda:

I miei libri | I miei articoli | Eventi & News | Rubrica Letteraria | Multimedia

Documenti | Facebook | X | YouTube | Instagram | Contatti

© 2001-2025 Rino Di Stefano – Vietata la riproduzione, anche parziale, senza esplicita autorizzazione

Informativa sul Copyright – Informativa sulla Privacy